遗嘱背后的豪门恩怨:龚如心遗产争夺战18年终落幕

2025-02-18 09:36 | 查看: 133822

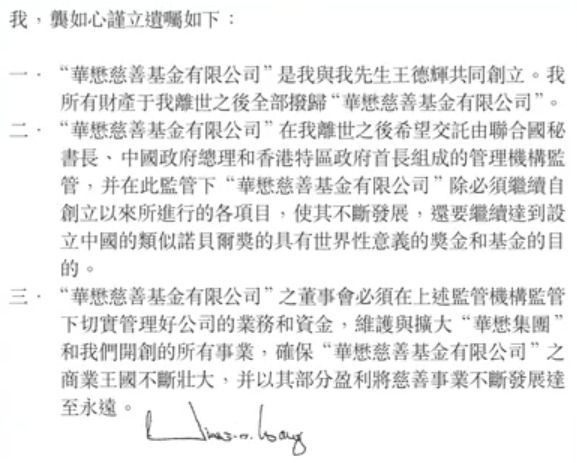

2007年,前“亚洲女首富”、华懋集团主席、资深慈善家龚如心,因罹患卵巢癌离世,其遗嘱表明将名下830亿遗产成立慈善基金,用作社会公益。但过去18年来,围绕她留下的遗产官司诉讼一波未平一波又起,如今有了最新进展。

近日,香港律政司就龚如心遗产案作出声明,高等法院原讼法庭委任“龚如心慈善管理有限公司”,成为龚如心遗产慈善信托的受托人,主要职责包括监管华懋集团商业运作、审批集团财政预算等,并筹办“中国版诺贝尔奖”。

图片来源:网络

上个世纪60年代,18岁的龚如心嫁给了王德辉,夫妻二人共同打拼创立了地产商业帝国——华懋集团。

丈夫失踪后,龚如心凭借出色的商业头脑,成功将华懋集团发展成为香港最具实力的地产公司之一,个人财富也水涨船高,最终成为亚洲女首富。但谁能想到,自2007年龚如心病逝后,一场持久的遗产争夺战就此拉开。

故事的起点要追溯到1990年,龚如心的丈夫王德辉被绑架后失踪,这一事件为后续争夺埋下伏笔。1997年,王德辉的父亲王廷歆向香港高等法院提出申请,要求法庭宣布儿子死亡并执行其1968年立下的遗嘱。这份遗嘱将财产平分给了王廷歆和龚如心。但龚如心提出反对,她出示了一份1990年的遗嘱,声称自己是唯一受益人。

经过数年诉讼,2005年龚如心胜诉,获得约400亿港元的遗产。然而,2007年龚如心病逝后,其千亿港元遗产又引发新的诉讼。华懋慈善基金和风水师陈振聪各持一份遗嘱,均声称自己是唯一受益人。2010年高等法院裁定华懋慈善基金一方胜诉,但纠纷并未就此结束,华懋慈善基金又因遗产受托人与受益人地位问题引发上诉官司。直至2024年底,这场耗日持久的遗产争夺战终于落下帷幕。

图片来源:网络

龚如心的遗嘱不仅是一份财产分配方案,更是一份“社会契约”。她要求慈善基金“维护华懋商业王国,以盈利支持慈善永续”,并强调对家族、员工及社会的责任。

图片来源:网络

这一事件深刻影响着人们对财富传承的观念。传统的财富传承往往侧重于家族内部的分割和延续,而龚如心将全部遗产投入慈善,展现了更高维度的财富传承,引导更多人思考财富的社会责任和意义。

对此,中国财富传承文化发展倡导者、中华遗嘱库创办人陈凯分享了他的见解。

陈凯表示,我国经济经历长期高速发展,人民收入水平日益提高,已出现了数量庞大的“巨富”家庭。当财富规模达到一定量级以后,个人消费是极其有限的,财富不过只是一串数字。对于这些家族而言,家族财富如何安全传承,打破“富不过三代”的魔咒,是亟待解决的问题。

图片来源:网络

图片来源:网络

公益慈善无疑是一种利他利己的传承财富方式。

通过成立慈善组织、设立慈善基金会、信托等形式,能安全、有效地实现对财富最大幅度的存留,防止出现“败家子”挥霍家产的情况;另一方面,公益慈善是创富者们对价值观的表达,在有限生命中发挥“无限”的财富价值传承,让家族企业发展更有动力和社会影响力。

遗产捐赠是公益慈善捐赠的重要组成部分,是对个人财产的合理分配,更是对社会公益的有力支持。据相关研究资料,中国的遗产捐赠在慈善捐赠总额中占比较低,有巨大的增长空间。然而,遗产捐赠法律流程错综复杂,仍面临着诸多障碍。

在制度供给方面,相关制度还需进一步完善;公众对遗产捐赠的认识不足,捐赠文化尚未成熟;专业服务存在需求缺口,社会组织在接受遗赠时面临法律风险和资产变现难题。

此前,针对遗产捐赠现状,全国政协委员吕红兵曾提出了几点建议:

将遗产捐赠写入慈善法,可以为其提供更坚实的法律保障。 出台遗产管理人制度的配套机制,明确遗产管理人在遗产捐赠中的权利。 国家民政部门应发挥主导作用,牵头制定详细的遗产捐赠工作规范,明确捐赠程序,为遗产捐赠提供更加便捷、高效的服务。 健全遗产捐赠税收减免制度,尤其是不动产、股权等遗产捐赠。

图片来源:网络

图片来源:网络

慈善与公益并不只是高净值人群的专属,未来会大量来源于普通家庭。越来越多心怀大爱的普通人渴望通过遗产捐赠,在身后为社会贡献一份力量,让爱延续。

不可忽视的是,遗产捐赠在遗嘱、执行和遗产管理等环节的风险,导致实操困难。为避免因操作不当产生纠纷和延误,中华遗嘱库呼吁大家,通过专业的遗产管理服务,为这份爱心善举筑牢坚实保障。